di Davide Gionco

Sui mass media mainstream sentiamo spesso parlare di « competitività » del nostro paese, che deve essere migliorata per il “progresso del paese”.

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria:

“È sulla produttività che ci giochiamo la competitività dell’Italia”

Giuseppe Timpone, giornalista di Investire Oggi:

“Creare posti di lavoro rilanciando la competitività.”

Mario Centeno, presidente dell’Eurogruppo:

“Migliorare la competitività per una crescita forte”

Ma siamo sicuri che si tratti veramente di qualcosa da cui dovremmo trarre dei vantaggi?

- La competitività nella natura umana.

L’idea di competitività deriva da una concezione darwiniana della nostra natura.

La gazzella più veloce si salva, quella più debole finisce divorata dal leone.

L’ideologia neoliberista che oggi impregna i mass-media ritiene che gli esseri umani siano in competizione con gli altri per la sopravvivenza e che lo stimolo per la competizione sia un incentivo utile per massimizzare la produzione economica, in quanto ciascuno sarà chiamato a dare il massimo per non soccombere. In questo modo, quindi, si verrà prodotta la maggiore ricchezza possibile per il benessere complessivo della società.

Effettivamente l’umanità ha vissuto per millenni nella scarsità di risorse, popoli in guerra con altri popoli per impossessarsi di terre fertili, di risorse minerarie, per schiavizzare altri esseri umani e sfruttare il loro lavoro. In Mesopotamia chi controllava la valle del Tiri e dell’Eufrate disponeva di cibo in abbondanza, mentre chi viveva nelle steppe aride viveva con un futuro incerto.

Tuttavia la nostra umanità ha anche saputo esprimere la capacità di cooperare pacificamente per, insieme, creare sviluppo economico e prosperità. Anzi, i periodi di maggiore prosperità economica sono sempre dipesi da prolungate situazioni di pace in cui gli uomini cooperavano fra loro.

In realtà spetta a noi scegliere in quale tipo di civiltà intendiamo vivere.

La dinamica della competizione economica è adeguatamente rappresentata dal famoso gioco delle sedie musicali.

Ci sono 7 personaggi dei Peanuts, ma solo 6 sedie a disposizione. Quando la musica finisce tutti si siederanno, tranne uno, il meno competitivo, il quale resterà in piedi, venendo eliminato dal gioco.

Se vi fossero 5 sedie a disposizione, verrebbero eliminate le 2 persone meno competitive.

Se vi fosse solo una sedia, verrebbero eliminate le 6 persone meno competitive ed alla fine avremmo selezionato la persona più competitiva: il massimo della competitività!

Nella società umana, però, la competizione non si misura sulla base di un “atto improduttivo” come sedersi quando la musica si interrompe, ma si misura sulla produzione di beni e servizi.

Se nella nostra società “eliminiamo”, relegandoli alla disoccupazione, i lavoratori meno competitivi, avremo sì una maggiore efficienza produttiva in rapporto al numero di lavoratori, ma avremo anche una produzione inferiore, avendo stupidamente rinunciato all’apporto produttivo, sia pure meno efficiente, delle persone che, loro malgrado, sono state escluse dal mondo del lavoro.

Anche l’imprenditore più competitivo avrà sempre bisogno di lavoratori agricoli “meno competitivi” che producano quanto gli serve per nutrirsi. Se agli agricoltori, meno competitivi, fosse impedito di lavorare, l’imprenditore dovrebbe ridursi, per sopravvivere, a farsi il proprio orto e ad allevare le proprie galline, senza poter mettere a frutto le proprie doti imprenditoriali, diventando quindi anch’esso “meno competitivo”.

Le persone competitive per vivere hanno bisogno anche delle persone meno competitive.

Un eccesso di competizione che arrivi ad impedire alle persone meno efficienti di lavorare e produrre, porta quindi ad una minore efficienza complessiva ed all’impoverimento della società.

La solidarietà e la cooperazione umana, invece, consentono a tutti di produrre beni e servizi utili, consentendoci di massimizzare la produzione di ricchezza, potendo sommare la ricchezza prodotta in modo efficiente alla ricchezza prodotta in modo meno efficiente, ma pur sempre utile e necessaria alla società.

A quel punto si potrà politicamente agire, se il caso, per migliorare l’efficienza produttiva di tutti i lavoratori, per aumentare ulteriormente la ricchezza prodotta.

Competizione ed efficienza non sono la stessa cosa, dal punto di vista macroeconomico.

- La competizione e l’etica.

Quando si propone la competitività come soluzione per migliorare la situazione economica si dà per sottointeso che la competizioni si giochi sulle prestazioni lavorative: produrre lo stesso prodotto ad un costo inferiore oppure, a parità di prezzo, un prodotto con caratteristiche migliori di quello dei concorrenti.

Nella realtà, però, molto spesso accade che i vantaggi competitivi vengano ottenuti creando situazioni di monopolio (o di cartello), violando le leggi ed i trattati vigenti, sfruttando i lavoratori, violazione i diritti umani, inquinando l’ambiente, pagando e/o minacciando per influire sulle decisioni della politica.

Queste dinamiche portano alla nascita di gruppi di potere economico (il cosiddetto “stato profondo”) strettamente legati alla politica e che addirittura la sovrastano, arrivando a concentrare sempre di più la ricchezza nelle mani di pochi, non in virtù di una reale efficienza produttiva, ma a causa della maggiore spregiudicatezza nell’utilizzare mezzi “non economici” nella competizione economica.

Si tratta di dinamiche che distruggono la libertà economica, la Democrazia e la stessa società umana che le subisce.

Non possiamo giudicare questi comportamenti semplicemente come “anomali”. Se il fondamento della competizione è l’egoismo, che mira ad affermare se stessi a scapito degli altri, le conseguenze non potranno che essere, inevitabilmente, la prevaricazione sugli altri e la devastazione dell’ambiente. L’egoismo guarda all’ego, non agli altri e non al futuro dell’umanità.

E non possiamo sperare che siano le sole istituzioni pubbliche a regolamentare adeguatamente l’economia, in quanto questi centri di potere economico usano il potere politico nei propri interessi, operando in tutti i modi per sottrarsi al controllo democratico del popolo.

L’etica diventa quindi un fattore fondamentale nell’economia per evitare che la “sana” spinta ad impegnarsi per rendere la produzione più efficiente, cosa di per sé buona ed utile, non si trasformi in una competizione egoista degenerante, che arriva all’esautorazione della Democrazia di un paese, allo sfruttamento delle persone, alla devastazione dell’ambiente.

Non ci può essere una sana economia, e quindi una sana competizione, senza un’etica, senza una responsabilità sociale ed ambientale delle imprese.

La competizione non può essere l’unico fondamento dell’economia.

- La competizione, gli investimenti e il tasso di occupazione.

In economia la competitività di un prodotto la si misura nel rapporto qualità/prezzo confrontato dal rapporto qualità/prezzo offerto dai concorrenti.

Esclusi i casi di distorsione del mercato, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, le imprese fra loro in “onesta” competizione operano puntando alla riduzione del rapporto qualità/prezzo dei beni e servizi venduti sul mercato.

Questo obiettivo può essere raggiunto sia riducendo i costi di produzione, sia migliorando la qualità del prodotto a parità di costi di produzione.

Non possiamo certo svolgere in questa sede un corso di economia aziendale, ma, semplificando, possiamo dire che esistono due categorie di costi di produzione: i costi per il personale (interno o esterno) ed “altri costi” (forniture, macchinari, locazioni, energia, ecc.).

La qualità del prodotto, invece, dipende soprattutto dalla formazione del personale, dalla ricerca e dagli investimenti necessari per fare tutto questo.

In una economia con alto tasso di disoccupazione il modo più facile per competere è il taglio delle remunerazioni dei lavoratori, potendo facilmente reperire sul mercato lavoratori che si accontentano di un salario inferiore. O, similmente, l’impresa potrà delocalizzarsi in paesi, parte dello stesso “mercato unico”, ma nei quali il costo del lavoro, così come i diritti dei lavoratori, è inferiore.

La riduzione di altre voci di costo, così come il miglioramento qualitativo dei prodotti, richiedono investimenti economici. Ad esempio l’acquisto di nuovi macchinari o la consulenza di professionisti di risparmio energetico. Sappiamo quanto sia difficile, in periodo di crisi economica, ricevere credito per fare degli investimenti.

Limitandosi al taglio dei costi per il personale, invece, l’azienda aumentata la “competitività” del prodotto senza fare investimenti.

Naturalmente ci sono dei costi sociali derivanti da queste decisioni, i quali vengono interamente scaricati sui cittadini-lavoratori. Ad esempio un lavoratore che si è visto ridurre il salario (ovvero licenziato dalla Azienda X, dove prendeva 1000 euro al mese e poi assunto dalla Azienda Y per 900 euro al mese) si troverà a dover pagare lo stesso affitto di prima o la stessa rata del mutuo, ma disponendo di un salario inferiore. A quel punto dovrà ridurre il proprio tenore di vita, finanche sotto la soglia di povertà.

Questo è l’aspetto negativo fondamentale del fenomeno macroeconomico chiamato deflazione.

Se dal punto di vista individuale dell’impresa si tratta di una soluzione “ovvia” per competere sul mercato, dal punto di vista macroeconomico si tratta di una soluzione estremamente miope, in quanto i cittadini-lavoratori sono anche i cittadini-consumatori, che vedranno ridotto il loro potere di acquisto sul mercato, portando ad una riduzione delle vendite che colpirà l’azienda stessa che si era “resa piò competitiva” riducendo la remunerazione del lavoratori.

Se Piperita Patty riduce di 100 euro il salario a Charlie Brown, Charlie Brown acquisterà 100 euro al mese in meno da Linus, e Linus 100 euro in meno al mese da Lucy, e Lucy 100 euro in meno al mese da Schroeder, e Schroeder 100 euro in meno al mese da Marcie, e Marcie 100 euro al mese in meno da Sally, la quale, infine, disporrà di 100 euro al meno al mese per acquistare da Piperita Patty ciò che Charlie Brown ha prodotto per 100 euro in meno al mese.

Se, poi, uno dei personaggi rimanesse disoccupato, la ricaduta sul sistema sarebbe ancora più grave.

Quindi la ricerca di “competitività” tagliando i salari, o addirittura licenziando i lavoratori, porta all’implosione del mercato stesso.

Non a caso il grande Henry Ford disse “Ci siamo risolti a pagare salari più alti per creare fondamenta solide su cui basare l’azienda. Stavamo investendo sul futuro, un’azienda che paga salari bassi appare sempre insicura”

Sapeva che solo mettendo in tasca ai propri operai dei salari adeguati poteva assicurarsi la vendita delle auto da essi prodotte. Ovvero: l’apparente perdita di competitività si trasformava in una più efficiente produzione di ricchezza, nel caso specifico delle automobili.

Una forma meno evidente dello stesso fenomeno è quanto non viene ridotto il salario, ma vengono ridotte le sicurezze sociali ad esso legate: versamenti previdenziali, investimenti per la sicurezza sul lavoro, discriminazioni nei confronti delle donne in maternità, abusi sessuali sulle donne lavoratrici (che tacciono per non perdere il posto di lavoro), ecc.

L’alternativa, più costosa per le imprese, è quella di investire su una migliore organizzazione produttiva e per una migliore qualità del prodotto. Questa soluzione porterebbe, effettivamente, dei vantaggi reali, in quanto il potere di acquisto dei cittadini-lavoratori-consumatori resterebbe immutato, mentre verrebbero venduti sul mercato dei prodotti con un miglior rapporto qualità/prezzo.

Tuttavia il fare investimenti presuppone un facile accesso al credito, cosa che non accade in una economia con alto tasso di disoccupazione ed in recessione da molto tempo. Quindi spesso una sola impresa non è in grado, da sola, di venire fuori dalla spirale negativa della concorrenza al ribasso dei prezzi, conseguita riducendo i salari dei lavoratori.

Da queste riflessioni possiamo dedurre che non sempre la “competitività” è portatrice di maggior benessere per un paese. In molti, purtroppo, avviene esattamente il contrario.

- Dobbiamo essere competitivi nell’economia globalizzata

Molto spesso ci sentiamo dire che dobbiamo migliorare la nostra competitività per affermarci in una economia sempre più globalizzata.

Quanto c’è di vero in questa affermazione?

Guardiamo all’Italia come ad una “grande famiglia” di 60 milioni di persone.

In una famiglia molte ricchezze si producono in casa lavorando: cuciniamo, magari facciamo un po’ di orto (chi può), puliamo la casa, accudiamo i nostri figli… Gli scambi con l’esterno riguardano ciò che la famiglia non è in grado di produrre da sola. Ad esempio una famiglia che viva in campagna, nella famosa “casa nella prateria”, non ha bisogno di acquistare cibo all’esterno, mentre avrà bisogno di acquistare prestazioni particolari, ad esempio la fornitura di un carro o delle cure mediche, che non è in grado di produrre al suo interno.

In una famiglia di 60 milioni di persone come l’Italia saremmo in grado di produrre da noi molte cose di cui abbiamo bisogno.

Nel 1960 l’Italia riusciva importava dall’estero solo il 13% del proprio fabbisogno di beni e servizi (rappresentato dal PIL, prodotto interno lordo), in sostanza tutto quanto necessario, tranne le materie prima come il petrolio o il gas.

Per permettersi questo esportava all’estero una pari ricchezza, costituita da beni e servizi richiesti all’estero.

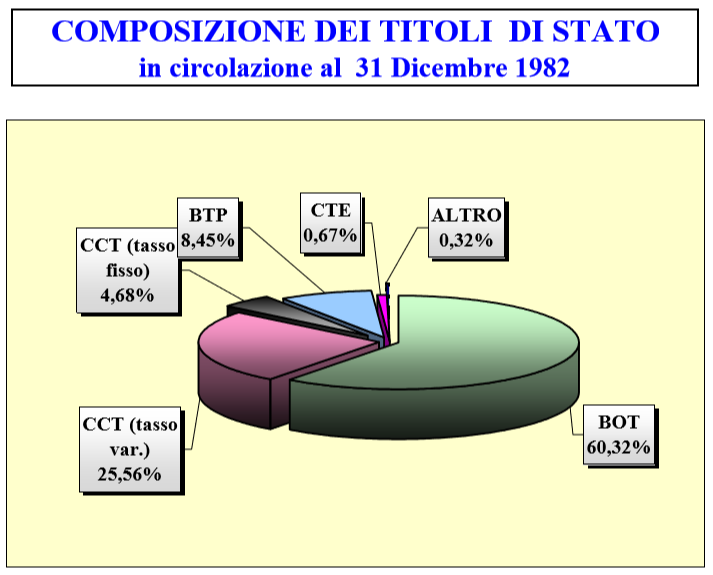

Negli anni 1980, gli ultimi di prosperità economica del nostro paese, avevamo aumentato gli scambi con l’estero, portando al 20% del PIL sia la quota importazioni che la quota esportazioni

Attualmente siamo arrivati al 30% del PIL di importazioni e di esportazioni verso l’estero.

Molte importazioni, però, riguardano beni che potremmo benissimo produrci da soli. Pensiamo solo a tutte le fabbriche che sono state chiuse negli ultimi 20 anni, con la delocalizzazione all’estero della produzione di elettrodomestici e di automobili o alla forzata riduzione della produzione agricola causata dalle politiche agricole europee (quote latte, ecc.) o alla chiusura di gran parte della nostra produzione tessile a causa delle eccessive importazioni di prodotti a basso costo dalla Cina.

Non è che siamo obbligati a ridurre le esportazioni per diventare un paese più “autarchico”, di mussoliniana memoria. Ma dobbiamo capire che cosa ci conviene.

Per esportare beni nei mercati internazionali siamo obbligati ad offrire un rapporto qualità/prezzo superiore a quello dei concorrenti. Siamo quindi obbligati a migliorare la nostra competitività.

Come spiegavamo nel paragrafo precedente, questo è possibile farlo o riducendo il costo del lavoro, causando tutti i problemi nell’economia interna derivanti dalla deflazione dei salari, o facendo investimenti per migliorare il rapporto qualità/prezzo, ma senza intaccare il potere di acquisto delle famiglie.

Se un paese in crisi economica come l’Italia punta ad uscire dalla crisi aumentando le esportazioni e senza fare investimenti per tagliare le voci di costo non salariali o per aumentare la qualità dei prodotti, la “competizione” con i mercati internazionali ci obbligherà inevitabilmente a puntare unicamente sulla riduzione delle retribuzioni salariali o dei diritti sociali dei lavoratori, con la inevitabile riduzione dei nostri standard di vita e la depressione dell’economia.

Se non avessimo alternative, non essendo in grado di produrre da noi quanto importiamo, saremmo obbligati ad esportare per poter importare quanto ci occorre.

Ma siccome abbiamo l’alternativa di produrre da noi buona parte di quanto ci occorre, avremmo tutti gli interessi a ridurre la nostra dipendenza dall’estero, ovvero di ridurre le importazioni, ridurre le esportazioni e fare crescere la produzione interna soprattutto per beneficiare il nostro mercato interno.

Quando l’economia fosse ripartita e disponessimo di finanziamenti per gli investimenti delle imprese, allora potremo aumentare la nostra competitività sui mercati internazionali, ma sulla base della qualità dei nostri prodotti, senza farne pagare il costo ai nostri lavoratori. Queste esportazioni ci potranno consentire di importare più beni e servizi dall’estero, senza per questo penalizzare la nostra classe lavoratrice.

Viceversa il perseguimento MIOPE di competitività sui mercati internazionali basato unicamente sui tagli dei salari e delle prestazioni sociali, non può che portare risultati deleteri.

- Conclusione

Il mito della “competitività” come presentatoci sui mass-media è una scorretta equiparazione fra la microeconomia aziendale o la macroeconomia di un paese.

La competizione economica sui mercati internazionali è in realtà dipendente da diversi fattori, in particolari dai diritti dei lavoratori e dal livello di investimenti nel paese. Politiche economiche che non tengano conto di questa complessità rischiano di portare il paese verso l’impoverimento e verso la perdita di importanti diritti sociali.

Il perseguimento della “competitività” come valore assoluto porta a dimenticare la componente sociale e cooperativa della nostra umanità. L’eccesso di competizione porta in realtà a gravi distorsioni della democrazia ed alla esclusione di molte persone “meno competitive” dal mondo del lavoro ovvero portando alla perdita del valore aggiunto che quelle persone, lavorando, potrebbero generare.

Le parole, nella comunicazione di massa, sono importanti.

Sarebbe ora di smetterla di parlare di “competitività”, parlando piuttosto di COOPERAZIONE fra lavoratori e imprese e di EFFICIENZA nel lavoro, grazie ad una buona organizzazione ed alla formazione professionale.

Un moderato grado di “spinta di competizione”, in un contesto del genere, potrebbe portare dei benefici.

Un eccessivo grado di competizione, nell’attuale contesto, non potrà che portare ad un maggiore impoverimento, economico e sociale, del nostro paese.

Lascia un commento